आत्महत्या और संस्कृतियों का विमर्श / अनिल गोयल

आत्महत्या और संस्कृतियों का विमर्श: NSD डिप्लोमा की विवेचना

समीक्षा: अनिल गोयल

(लेख थोड़ा ज्यादा लम्बा हो गया है, इसे पढ़ने के लिये थोड़े धैर्य की आवश्यकता रहेगी)।

मनुष्य द्वारा किये गये पापों का हिसाब उसे कभी ना कभी चुकाना ही पड़ता है, ऐसा सभी संस्कृतियों, सभ्यताओं, वैचारिक धाराओं और धर्मों में कहा गया है। हालाँकि, पाप की परिभाषा सब की अपनी-अपनी है, और समय या काल की भी सबकी अपनी अलग-अलग परिधियाँ हैं। जहाँ हिन्दू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, वहीं कुछ अन्य धर्म पुनर्जन्म की धारणा में विश्वास नहीं रखते। ऐसे में, आत्महत्या के विषय पर भी सबकी अलग-अलग अवधारणाएँ होना स्वाभाविक ही है। इस स्थिति में, यह प्रश्न समीचीन है कि क्या एक ही परिवार की तीन अलग-अलग पीढ़ियाँ, किन्हीं कारणों से अपने-अपने काल में एक-के-बाद एक आत्महत्या करने के लिये विवश हो सकती हैं?

पश्चिमी विचार-पद्धति में ‘पिता के पाप पुत्र तक’ पहुँचने, और पुत्र के द्वारा पिता के पापों की सजा भोगने की परिकल्पना है, जो भारतीय विचार-पद्धति के एकदम विपरीत है, जहाँ एक व्यक्ति को अपने पापों की सजा स्वयं ही भुगतनी होती है, चाहे किसी भी जन्म में क्यों ना हो। डकैती के कृत्य के लिये वाल्मीकि के परिवार ने उसे ही जिम्मेवार ठहराया था! “पिता के पाप” की अवधारणा बाइबिल में आती है, और उससे पहले के पुरातन पश्चिमी लेखन में भी दिखाई देती है। पाप के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानान्तरित होने की अवधारणा पश्चिमी साहित्य, फिल्म और यहाँ तक कि लोक-संगीत में भी पाई जाती है।

पश्चिम में पुनर्जन्म की परिकल्पना नहीं है, तो उन पापों की सजा को तो व्यक्ति की सन्तानों को ही भुगतना होगा! अर्थात, पाप किसी ने किया, और सजा किसी और ने भोगी! वही चीज ऐलिस बिर्च ने अपने इस नाटक में उठाई है, हाँ, उन पापों के पिता से पुत्र को स्थानान्तरित होने को, माँ से पुत्री को स्थानान्तरित होने में परिवर्तित कर दिया है। हालाँकि यह भी तथ्य है कि विश्व भर में महिलाओं से कहीं अधिक संख्या में पुरुष आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या का एक रूप भारत के कोटा नगर में युवा विद्यार्थियों के द्वारा किये जाने वाली आत्महत्याएँ भी हैं। उन पर भी कोई दृष्टि पड़ेगी, ऐसा विश्वास किया जा सकता है।

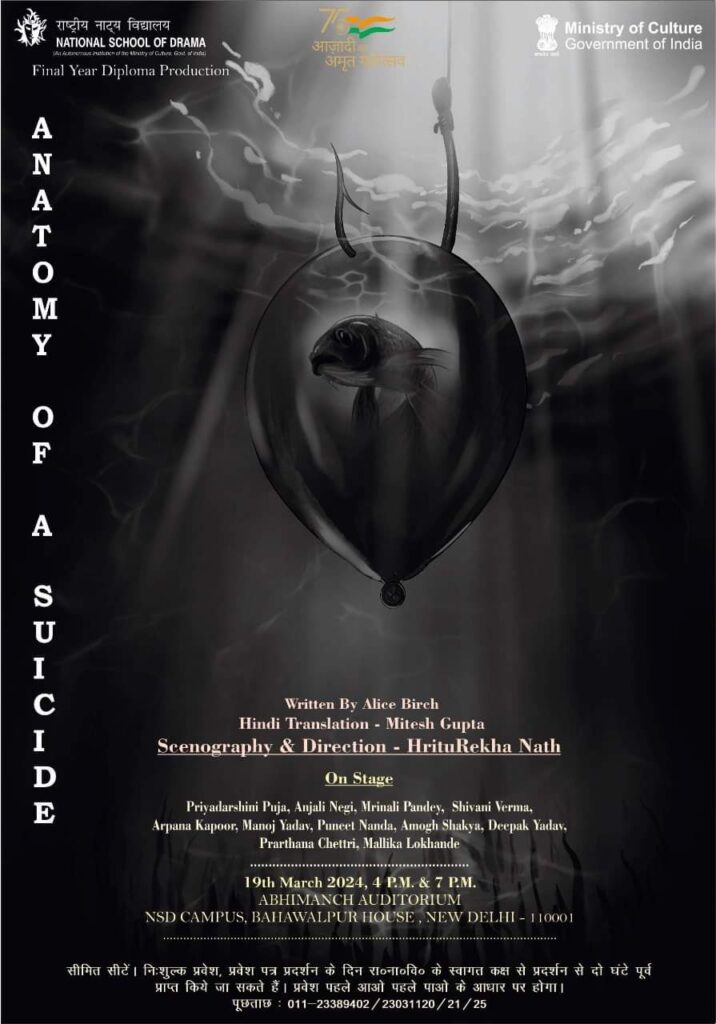

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (रानावि) की तीसरे वर्ष की छात्रा रितुरेखा नाथ ने अपनी डिप्लोमा-प्रस्तुति के लिये आत्महत्या के विषय पर आधारित एक ऐसा ही नाटक चुना, जिसमें माँ, उसकी बेटी और फिर उसकी भी बेटी आत्महत्या की सन्त्रासित दशा से गुजरती हैं। नाटक ‘एनाटोमी ऑफ अ सुसाइड’ युवा ब्रिटिश लेखिका ऐलिस बिर्च के द्वारा लिखा गया है, और पश्चिम में काफी खेला जा कर बहुत चर्चित भी रहा है।

वर्ष 2019 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (रानावि) में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय के अपने पहले ही वर्ष में करोना की विभीषिका का सामना करना पड़ गया था। तीन वर्ष की शिक्षा पाँच वर्षों में पूरी हो सकी, और शिक्षा पूरी हो जाने के बाद प्रस्तुत किया जाने वाला इनका डिप्लोमा, जो वर्ष 2022 में होना चाहिये था, इस वर्ष 2024 में पूरा हो पाया है।

इस वर्ष के आठ में से चार डिप्लोमा प्रस्तुतियाँ देखने का अवसर मुझे मिला। और संयोगवश, वे चारों ही प्रस्तुतियाँ विदेशी कथानकों पर आधारित रहीं। यह रानावि के अध्यापकों की दूरदर्शिता का ही परिणाम है, कि वहाँ के विद्यार्थी कुछ नये विदेशी नाटकों को कर पाने का अवसर पाते हैं… अन्यथा हिन्दी में विदेशी नाटकों का किया जाना प्रायः ब्रेख्त, मोलियर और चेखोव तक ही सीमित रह जाता है। इन या अन्य किन्हीं पुराने पश्चिमी लेखकों के नाटकों में कोई कमी निकालना मेरा उद्देश्य नहीं हो सकता। लेकिन हमें वहाँ के, और भारत के भी, समकालीन लेखन पर भी तो ध्यान देना ही होगा ना!

डिप्लोमा के लिये नाटकों के चयन के विषय में रानावि के डिजाईन की विशिष्टता वाले विद्यार्थियों से मेरी बात हुई है। वे बताते हैं कि नाटक चुनने के लिये उनकी अपने अध्यापक-मण्डल के साथ चर्चा हुई, जिसमें कुछ विद्यार्थियों ने बोला कि वे रानावि में आने के पहले तक भारतीय नाटकों पर ही काम करते रहे हैं, विदेशी नाटकों, विशेषकर आधुनिक पश्चिमी नाटकों पर उन्होंने काम नहीं किया है; ऐसे में, उन्हें अपने डिप्लोमा के लिये किसी विदेशी नाटक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये। लम्बे विचार-विमर्श के बाद अध्यापक-मण्डल ने उन्हें अपने चुने हुए विदेशी नाटकों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी। साथ ही, उन्हें अपने डिप्लोमा के लिये अल्पकालिक, ‘एक्सपैरिमैंटल’ नाटक के स्थान पर पूर्णकालिक नाटक को भी तैयार करके प्रस्तुत करने की अनुमति दी। रजनीश मन्नी, शेखर काँवट, ओवैस मुहम्मद खान और रितुरेखा, सभी का यही कहना था। एक नई दृष्टि अपना कर, इन दोनों ही बातों के लिये अनुमति देने के लिये रानावि के अध्यापक बधाई के पात्र हैं!

रितुरेखा कहती हैं, “प्रशिक्षण-काल में हमारे बैच के साथ वैस्टर्न या मॉडर्न को ले के ज्यादा बातचीत हुई है… यह भी एक कारण हो सकता है, कि हमारे आठ में से पाँच डिप्लोमा वैस्टर्न प्लेज के थे। हमारे अध्यापकों ने वैस्टर्न प्लेज पर हमें ज्यादा बताया… हम लोग भी, ट्रेडिशनल समाज से होते हुए भी, शायद नयेपन को ढूँढ़ते हुए वैस्टर्न प्लेज पर पहुँचे होंगे…”

इसमें प्रश्न हिन्दी में आज लिखे जा रहे नाटकों पर भी उठता है। हिन्दी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में नाट्य-लेखन की एक विशिष्ट शैली है, जिससे बाहर हमारे नाटक प्रायः नहीं निकल पाते हैं। ऐसे में, विद्यार्थियों को डिप्लोमा के लिये विदेशी नाटक कुछ अधिक उपयुक्त भी नजर आने लगते हैंक्योंकि वे “अधिक क्रिस्प होते हैं, एब्सर्ड नाटक करना हो तो वहीं अधिक सम्भावनाएँ होती हैं!” हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के नाटककारों को इस बारे में सोचना चाहिये!

‘एनाटोमी ऑफ अ सुसाइड’ बहुत घना अन्दर तक उतरते चले जाने वाला नाटक है! तीन पीढ़ियों का आत्महत्या की स्थिति से गुजरने का सन्त्रास पूरे प्रेक्षागृह में पसरा रहता है, “मैं रो नहीं पाती हूँ… मैं अपने को अन्दर से रीता हुआ अनुभव करती हूँ… मेरी शिराएँ सुन्न पड़ गई हैं…” इस नाटक को देखने के बाद किसी आलोचक ने लिखा था! नाटक में तीसरी पीढ़ी की बोनी का चरित्र दर्द से इतना घिर चुका है, कि वह किसी को अपने दर्द के बारे में जानने भी नहीं देना चाहती!

इस एब्सर्ड नाटक में कहीं-कहीं माता और बेटी और उसकी बेटी उन्हीं संवादों को एक साथ बोल रही हैं। अन्य स्थानों पर बार-बार दोहराई जाती दृश्यावली और संवाद… गुब्बारे, कांच के बर्तन में मछलियाँ, एक छोटे से मकान की अनुकृति, फलदार पेड़, मंच पर बिखरे कपड़े… जीवन को जीने की अभिलाषा, सम्बन्ध, निराशाएँ, हताशाएँ, और फिर आत्महत्या…!!! भारत में आजकल कोटा नगर में युवा विद्यार्थियों के द्वारा किये जाने वाली आत्महत्याएँ चर्चा का विषय बनी हुई हैं। क्या ऐसे नाटक आत्महत्या की मनोस्थिति को समझने में मदद करेंगे? हर समाज में कई मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं… उनमें हमारी अपनी-अपनी हिस्सेदारी होती है। क्या हमें अपने नाटकों में इसे समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? यह एक ऐसा नाटक है जो जवाब देने के बजाय कई सवाल खड़े करता है। लेकिन इसने मुझे लगातार दो घंटों तक बाँधे अवश्य रखा।

मंच पर ही दर्शकों के बैठने का प्रबन्ध किया गया था, जिससे पिट का सा अनुभव देने वाली व्यवस्था में इंटिमेट थिएटर का आभास हो रहा था। और यह इस नाटक के लिये आवश्यक भी लगा। पारदर्शी दीवारों के द्वारा तीन भागों में बाँटे गये एक घेरे के अन्दर, एक समय में एक साथ ही तीन पीढ़ियों की गतिविधियाँ चलती रहती थीं। छाती के अन्दर तक भेदती हुई तीखी वेदना को दर्शकों को गहनता के साथ अनुभव करवाने के लिये इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता था? नाटक के दृश्यों को देखने में दर्शकों को असुविधा अवश्य हो रही थी, लेकिन इस नाटक को दर्शकों को दिखाना कम और अनुभव करवाना अधिक आवश्यक था…!

मंच पर एक ही समय में तीन जगहों पर चल रहे कार्यकलापों से समय की रेखा धूमिल पड़ जाती है, चरित्रों के बीच का दर्द का सम्बन्ध और गहरा जाता है, और पात्रों की वेदना दर्शकों तक सहजता से पहुँच कर उन्हें सुन्न कर देती है। यह नाटक, नाटक के आलेख को पढ़ कर देखने वाला नाटक है, कहानी को समझने वाला नहीं, नाटक के भाव को गहरे से अनुभव करने वाला नाटक है। इस अनुभव को भोगने के लिये मंच की इस प्रकार की संरचना आवश्यक थी, ताकि दर्शक इसे बर्दाश्त कर सकें, नाटक का अनुभव उनके अन्दर गहरे तक सिंच जाये!

रितुरेखा कहती हैं, “रानावि के अध्यापकों के काम करने के पोस्ट-मॉडर्निस्ट तरीके ने मुझे बहुत प्रभावित किया था, जिस कारण मुझे ‘एनाटोमी…’ के एक अलग किस्म के आलेख ने आकृष्ट किया। ‘एनाटोमी…’ ने मुझे जैसे पकड़ लिया, ‘मुझे लगा, यही मुझे बोलना है!’ इस आलेख में एक फैमिली स्ट्रक्चर है, और उन तीन पीढ़ियों में एक साथ कैसे बातचीत हो रही है, यह देखने योग्य है! मैं स्वयं तीन पीढ़ी वाले परिवार में रही हूँ; और मेरे दादाजी के चले जाने के बाद मैं उन्हें शारीरिक रूप में उन्हें देख नहीं पाती हूँ, लेकिन तो भी मुझे लगता है कि वो मेरे साथ थे, या अभी भी हैं। इस स्क्रिप्ट को चुनने का मेन मोटिवेशन वहाँ से मिला है, वैसे ही इस नाटक में दीखता है… रहने या ना रहने पर भी तीन पीढ़ियाँ एक साथ जी रही हैं! इसीलिये मैंने यह स्क्रिप्ट चुनी!

मुझे हमेशा सायकोलॉजिकल ट्रिगर वाला प्ले ज्यादा पसन्द आता है! आधे अधूरे भी सायकोलॉजिकल और समसामयिक है, लेकिन ‘एनाटोमी…’ का जो राइटिंग है, वो मुझे बहुत ज्यादा पसन्द आया। डिप्लोमा के कारण मुझे यह नाटक एक घंटे में करना था, इसलिए बहुत सारी एडिटिंग करनी पड़ी, लेकिन यदि यह पूरा किया जाये, तो यह एक वंडरफुल स्क्रिप्ट है!

मैंने बचपन में शेक्सपियर सहित डिवाइज्ड प्लेज बहुत किये, इम्प्रोवाइज करते-करते डिवाइज्ड प्ले करते थे… शायद वो मेरे काम को प्रभावित किया। आधुनिक काम मुझे बहुत पसन्द आता है। और टॉकेटिव चीज मुझे बहुत ज्यादा पसन्द है… अब्स्ट्रैक्ट, अब्सर्ड…!

मैं बहुत पारम्परिक समाज से हूँ, तो यह तो मुझे और भी अच्छा लगा कि मैं अब्सर्डिटी में घुस पाई! त्रिपुरा में बंगाली समाज में चैत्र और वैसाख मास की संक्रान्ति की मध्यरात्रि में शिव जी और काली या दुर्गा की चरक पूजा होती है। उसमें फिशिंग रॉड को खाल में घुसाया जाता है, यह ट्रेडिशनल के साथ अब्सर्ड भी है… मैं जब ट्रांस में चली जाती हूँ, और वह ही तो अब्सर्ड है… एक मनोवैज्ञानिक यात्रा है… तो अब्सर्ड तो मुझे अपनी परम्परा से ही मिला है… मेरे घर में रोज सुबह और शाम को पूजा होने पर धूप जलाते हैं, शंख बजाना, घंटा बजाना… उससे नेगेटिव पॉवर चला जायेगा… तो कंटेम्पररी थॉट में वो साउंड क्या कर रहा है? हमारी साधारण साउंड से वो अलग साउंड है… और वो अब्सर्ड लगता है! तो अब्सर्ड तो हमारी संस्कृति में हैं ही! हमारे आदिवासी इत्यादि समाजों के अनुष्ठान… और वही पारम्परिक अब्सर्ड मेरे मॉडर्न एजुकेशन के साथ मिल कर यह नाटक बना! यह मेरी अपनी इनर सेल्फ एंड थॉट है… वैस्टर्न थॉट से मैं इन्फ्लुएंस नहीं हुई…” और आँखों में कुछ सुनहले सपने लिये, पारम्परिक समाज से आकर अत्याधुनिक पश्चिमी रंग-सिद्धान्तों का अनुसन्धान करने की धुन में लगी इस युवती की आवाज रोमांच और भावावेग से काँपने लगती है! क्या परम्परा और आधुनिक के मेल से किसी नयी नीलम मानसिंह या रतन थियम का उदय होने को है? भविष्य ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकेगा!

पश्चिम में इस नाटक की प्रस्तुति में मंच को क्रमशः बाएँ से दाएँ तीन भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन प्रस्तुति-क्षेत्र को गोल घेरे में बना कर, उस घेरे के तीन हिस्से करके उसकी एक-एक त्रिज्या में एक-एक प्रमुख चरित्र को दिखने का डिजाईन शायद पहली बार रितुरेखा ने किया है। तीन भागों में विभाजित करने का कारण नाटक के आलेख में ही निहित है… आलेख में एक ही पृष्ठ पर तीन अलग-अलग दृश्य एक-साथ घटते हुए दिखाये गये हैं… नाटक को तीन कॉलम वाली शैली में लिखना इसलिए आवश्यक था, ताकि तीनों पीढ़ियों के बीच के काल-अन्तराल को समाप्त करके तीन पीढ़ियों की वेदना को एक साथ दिखाया जा सके! रितुरेखा बताती हैं:

“मैंने स्टेज को भारतीय सोच के अनुसार, सर्किल ऑफ लाइफ या जीवन-चक्र के सिद्धान्त के आधार पर डिजाईन किया। नाटक वीमेन-सैंट्रिक है, तो महिला का पेट, जहाँ बच्चा रहता है, जिस से सृष्टि का चक्र आगे बढ़ता है, वह भी तो राउंड है! इंडियन थॉट प्रोसैस भी चक्रीय है, हर चीज घूम कर वापिस आती है… मैंने अपनी कॉस्टयूम क्लास में मारकीन के कपड़े से रोटियाँ बनाईं, उन्हें रोटी की तरह तवे पे सेंका, और उनका गाउन बनाया था! कपड़े की वो रोटियाँ भी गोल थीं। तो मेरे सारे साथी बोले, कि तूने तो रोटियों से स्त्री को दिखा दिया! मेरे इस प्ले के सैट के मॉडल को देख कर भी वे लोग बोले कि तूने तो रोटी बेलने का चकला बना दिया! तो मुझे लगा, कि हाँ, दैट्स दी आईडिया… मैं कर रही हूँ वैस्टर्न प्ले, और मैं भारतीय स्त्री के रोटी बेलने वाले चकले पर ही तो यह नाटक कर रही हूँ! मेरे इस सैट में फर्श तो वहीं पर रहता है, लेकिन दीवारें ही घूम कर आगे चली जाती हैं, जिससे एक्टर्स आगे चले जाते हैं, और उनका एक्टिंग एरिया बदल जाता है! और दीवारें आगे चले जाने पर भी, एक एक्टिंग एरिया में रखा गया घर का मॉडल वहीं स्थित रहता है, वह आगे नहीं जाता… अर्थात, माँ, बेटी और उसकी बेटी आगे चलते चले जाते हैं, लेकिन घर अपनी जगह पर ही रहता है!”

तीन कॉलम वाली एक अनोखी ही शैली में लिखे गये इस नाटक को पढ़ना, और फिर उसे समझ पाना बहुत ही दुष्कर कार्य है, लेकिन रितुरेखा नाथ ने इस काम को सफलता के साथ किया। करोल के रूप में प्रियदर्शिनी पूजा, ऐना के रूप में अंजलि नेगी और बोनी के रूप में मृणाली पाण्डे ने तीनों ही प्रमुख चरित्रों को बहुत कुशलता से निभाया। यह एक महिला-प्रधान नाटक है, अतः पुरुषों की भूमिका का गौण रहना स्वाभाविक ही था। मनोज वैरागी (यादव), पुनीत नन्दा, दीपक यादव, शिवानी वर्मा, अपर्णा कपूर, अमोघ शाक्य, प्रार्थना क्षेत्री और मल्लिका लोखंडे ने अन्य भूमिकाएँ निभाईं। प्रकाश परिकल्पना रितुरेखा के सहपाठी रजनीश मन्नी की रहने वाली थी, परन्तु उसके बीमार पड़ जाने पर रितुरेखा की एक वर्ष-वरिष्ठ सहपाठी तमिलारासी आनन्दवल्ली ने की, संगीत अभिषेक कौशल ने दिया। हिन्दी अनुवाद मितेश गुप्ता द्वारा किया गया है, ड्रामाटर्जी प्रेरणा जोशी की, और दृश्य परिकल्पना सैट-डिजाईन, परिधान इत्यादि रितुरेखा नाथ ने ही किया था।